INTRODUZIONE

L’obiettivo primario dell’Igienista Dentale è da sempre la prevenzione. Negli ultimi anni, a tal proposito, si sente parlare sempre più spesso di test salivari.

La saliva (tab. 1), che è uno degli elementi principali dell’ambiente orale, esplica, infatti, un’azione indispensabile per la salute della bocca.

| Componenti | Salivari |

|---|---|

| Acqua | |

| Piccole molecole organiche | Creatinina, glucosio, lipidi, acido urico, acido sialico, urea, azoto |

| Elettroliti | K+, Na+, Ca+, Cl-, PO4-, HCO3-, NH3, fluoro, iodio, |

| Proteine | ucine, globuline, albumina, amilasi, galattosidasi, glucoronidasi, lisozima, fosfatasi acida e alcalina, lipasi, colinesterasi, carbossianidrasi, proline, cistatina, lactoferrina, istatina, fibronectina, gustina, perossidasi salivare, tirosina, vitamine legate alle proteine, ribonucleasi, aggreghina parotidea, latticodeidrogenasi, peptidasi, esterasi, callicreina, fattori di crescita tissutali, fucomucine |

Lubrificazione, digestione, attività antimicrobiche, gusto, fonazione, protezione dei tessuti duri e delle mucose, sono soltanto alcune delle sue funzioni (3, 4, 6, 10, 12, 16).

Proprio per il ruolo che questo fluido svolge sotto molteplici aspetti, quando vi sono alterazioni del sistema di protezione salivare, si va incontro a una perdita dell’equilibrio orale con conseguenti danni a carico dei denti e dei tessuti di sostegno (1, 2, 11).

Una diagnosi precoce può evitare che tutto ciò non si verifichi.

I test salivari consentono di controllare alcuni importanti parametri (18):

- caratteristiche del flusso salivare;

- acidità;

- potere tampone;

- quantità di Streptococchi mutans e Lattobacilli presente, maggiori responsabili del

- processo carioso e testimoni di un’errata alimentazione (9).

I risultati auspicabili del test salivare sono:

- un flusso abbondante (la saliva contiene disinfettanti e rappresenta la prima difesa del nostro sistema immunitario);

- un elevato potere tampone;

- una bassa acidità (i batteri in quest’ambiente non sono in grado di funzionare);

- una bassa carica di Streptococchi mutans e Lattobacilli (13, 15).

Le risultanze di questi test, unitamente alla valutazione degli altri fattori eziologici (igiene orale, alimentazione, esposizione al fluoro, predisposizione individuale, ecc.) sono utili per valutare la cariorecettività di un paziente, diagnosticare una possibile causa d’insorgenza di carie, identificare se vi è una disfunzione salivare ed indirizzare il paziente verso le cure più appropriate (7, 11). Infatti, compito dell’Igienista Dentale è individuare i mezzi di prevenzione più idonei a garantire ad ogni paziente un futuro odontoiatrico migliore (14).

Recentemente sono stati introdotti nuovi marker, quali i livelli di stress ossidativo e la quantità di antiossidanti a livello salivare (20), la qualità e la quantità proteica (21), la concentrazione di IgA e altri anticorpi (21).

Il test salivare rappresenta un metodo efficiente e mini-invasivo che si potrà utilizzare per valutare anche la presenza di patologie sistemiche senza ricorrere ai classici esami ematochimici (22).

Indici orali

Ai sistemi utilizzati per l’indagine epidemiologica si affiancano vari indici diagnostici creati per l’esame dei pazienti nella normale pratica clinica quotidiana. Questi indici, oltre ad un valore diagnostico iniziale, assumono valore prognostico durante il trattamento.

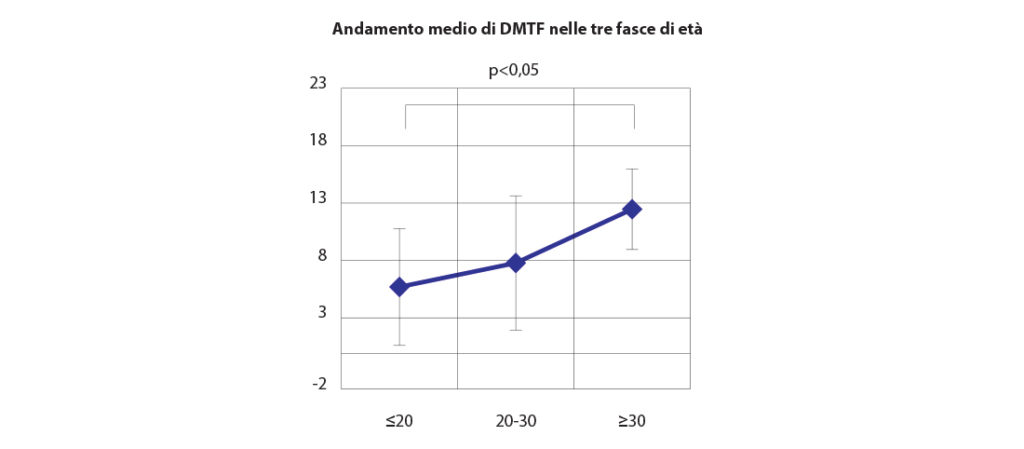

L’indice più utilizzato per quantificare la diffusione della patologia cariosa sia passata che presente è l’indice DMFT (Decayed Missing and Filled Teeth) (8; 19).

Questo indice misura la situazione passata e presente di esperienza di carie sommando i denti cariati (Decayed), mancanti per problemi di carie (Missed) ed otturati (Filling) sia in dentatura decidua (dmft) che in dentatura permanente. In dentatura permanente è preferibile escludere i terzi molari come è stato indicato dalla Oral Health Surveys Basic Methods di Ginevra (1987) (17).

Un indice ancor più dettagliato è il DMFS nel quale vengono prese in esame le superfici dentali di ciascun dente (Surfaces), 5 per premolari e molari e 4 per il gruppo anteriore (5).

Il più grande traguardo raggiunto con l’utilizzo dell’indice DMFT è l’aver standardizzato al livello mondiale le modalità di rilevamento della carie dentale, rendendo possibile il confronto di dati ottenuti da studi fatti in diversi paesi.

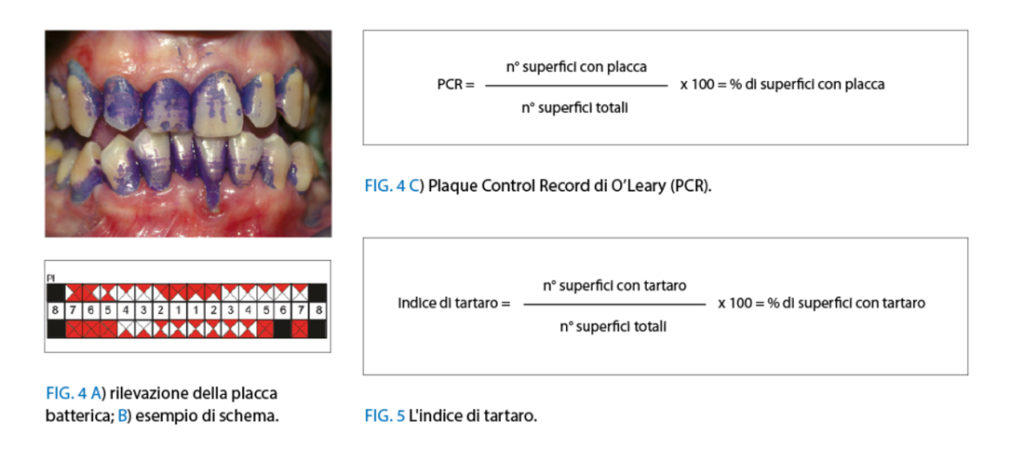

Tra i vari indici di rilevamento delle condizioni di igiene orale, quello attualmente più utilizzato è il Plaque Control Record di O’Leary (PCR) che valuta la presenza di depositi di placca sulle quattro superfici di ogni dente (vestibolare, linguale, mesiale, distale). Il numero totale delle superfici con placca viene diviso per il totale delle superfici esaminate e moltiplicato per cento (8) per ottenere il valore.

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto su 37 pazienti appartenenti a tre fasce d’età (<20; 21-30; >30), sui quali è stata eseguita una procedura di diagnosi salivare per il controllo della quantità, del pH e della capacità di tamponamento.

Per testare la saliva si è reso necessario valutarla sia in presenza sia in assenza di stimolo, in quanto le funzioni e le caratteristiche di queste due forme sono diverse.

Sono state poste alcune domande sullo stato di salute (e lo stile di vita) e sulle abitudini dei pazienti e si è registrato l’indice DMFT, l’indice di placca e l’indice di tartaro sopragengivale.

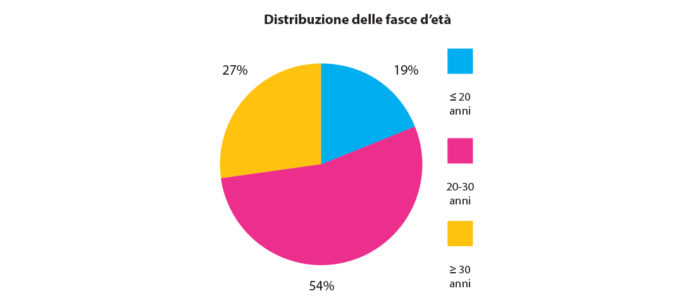

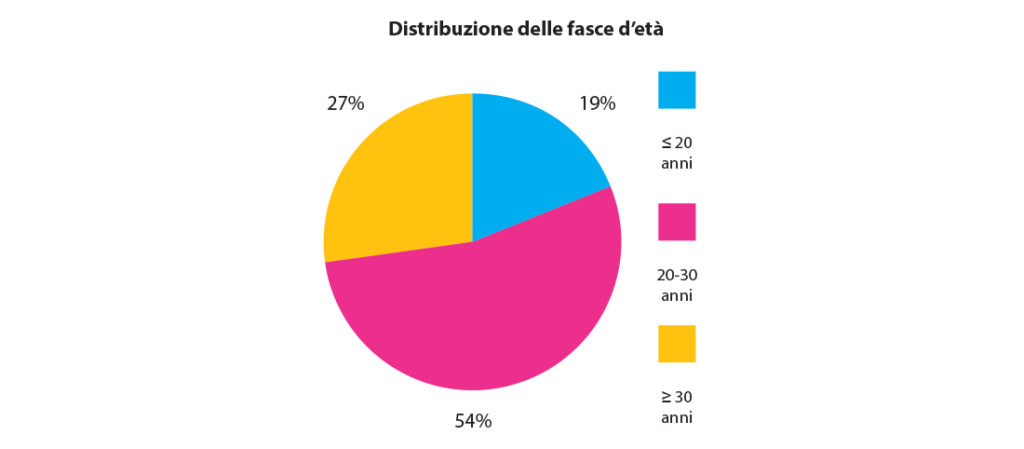

Il campione considerato nell’indagine comprende un totale di 37 pazienti che, suddivisi nelle tre categorie prese in esame, si dividono nel seguente modo: 7 pazienti nella fascia d’età <20, 20 pazienti nella fascia d’età 21-30, 10 pazienti nella fascia d’età >30. I criteri di esclusione sono stati l’abitudine al fumo, l’eseguzione di una seduta di igiene orale professionale nei 15 giorni precedenti la visita e, nei soggetti femminili, lo stato di effettiva o presunta gravidanza.

Le visite sono state effettuate presso la Clinica Universitaria dell’Ospedale S. Martino di Genova.

Ai pazienti è stato preventivamente richiesto di presentarsi alla visita senza aver ingerito cibo o bevande, utilizzato collutori e sussidi per l’igiene orale nelle due ore precedenti l’appuntamento.

A ciascun soggetto, nella prima parte della visita, sono state rivolte alcune domande su abitudini e stili di vita. pr esempio se fosse un fumatore, se utilizzasse sussidi interdentali quotidianamente, se soffrisse di malattie importanti (respiratorie, autoimmuni, gastrointestinali, neurologiche eccetera), se assumesse farmaci che potrebbero influire sulle caratteristiche della saliva e sulla probabilità di contrarre carie e se vi fosse uno stato di gravidanza in corso o presunto.

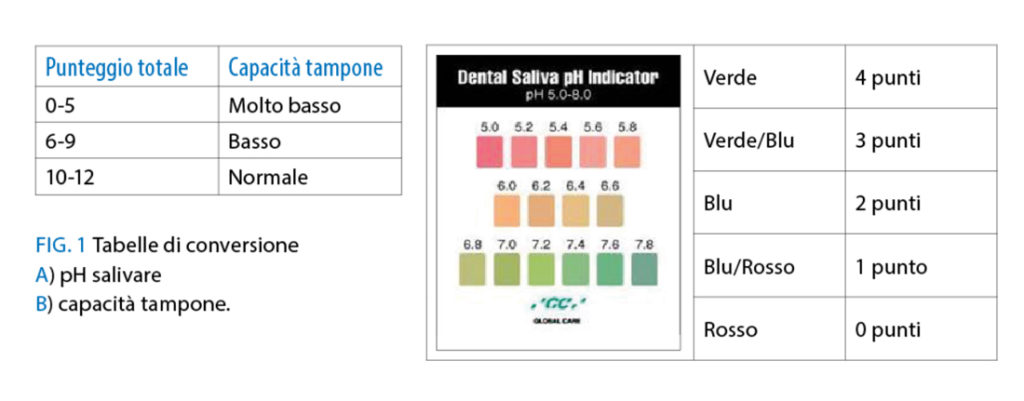

Nella seconda parte della visita è stata eseguita la diagnosi salivare avvalendosi del test GC Saliva-Check BUFFER. La confezione di questo test contiene: le strisce per la prova del pH in vitro, le vaschette di raccolta della saliva, la cera per la stimolazione della saliva, le pipette per l’estrazione della saliva, le strisce per il test di tamponamento e le tabelle di riferimento (Fig. 1).

Inizialmente si è valutato il livello di idratazione osservando la secrezione delle ghiandole salivari minori sul labbro inferiore, previo tamponamento con garza della mucosa labiale stessa (Fig. 2) (Tab. 2).

| Livello idratazione saliva basale | |

|---|---|

| + di 60 secondi | Basso |

| - di 60 secondi | Normale |

Successivamente è stata valutata visivamente la consistenza della saliva basale nella cavità orale (Tab. 3).

| Consistenza saliva basale | |

|---|---|

| Viscosità aumentata | schiumosa densa bollicine |

| Viscosità normale | acquosa trasparente |

Per misurare il pH della secrezione basale si è chiesto al paziente di espettorare nel contenitore la saliva presente in bocca, si è inserita per dieci secondi l’apposita striscia nel campione, quindi si è verificato il colore assunto dalla striscia stessa confrontandolo con l’indicatore di riferimento (Fig. 3) (Tab. 4).

| Misurazione del pH (10sec ) | |

|---|---|

| da 5,0 a 5,8 | molto acido |

| da 6,0 a 6,6 | moderatamente acido |

| da 6,8 a 7,8 | saliva sana |

Per stimolare il flusso salivare, si è chiesto al paziente di masticare per 5 minuti un pezzo di cera espettorando ogni 30 secondi nella vaschetta in modo da raccogliere a intervalli regolari tutta la saliva prodotta. La quantità di saliva ottenuta è stata misurata controllando le tacche indicanti i millilitri riportate sul lato della vaschetta (Tab. 5) (un flusso di saliva stimolata normale può variare tra 1 e 1,6 ml/min).

| Quantità della saliva stimolata | |

|---|---|

| < 3,5 mL | Molto poca |

| tra 5,0 – 3,5 mL | Poca |

| > 5,0 mL | Normale |

| Nota: Un flusso di saliva stimolata normale può variare tra 1 e 1,6 ml/min. | |

Infine è stata valutata la capacità tampone della saliva stimolata (intesa come quantità di bicarbonato contenuta nel secreto) tramite una striscia avente tre blocchetti di prova sui quali, usando una pipetta, è stata posizionata una goccia della saliva raccolta (Tab. 6).

| Capacità tampone | |||

|---|---|---|---|

| 0-5 | Molto bassa | Verde -Verde/blu | 4 punti - 3 punti |

| 6-9 | Bassa | Blu | 2 punti |

| 10-12 | Normale / Elevata | Blu/Rosso - Rosso | 1 punto - 0 |

Poiché i blocchetti di prova cambiano colore, dopo 2 minuti è stato possibile calcolare il valore finale sommando i punti attribuiti a ciascun reattivo in base al colore ottenuto e confrontando il risultato con le tabelle di conversione.

Nella terza parte della visita, con l’ausilio di specchietto, sonda dentale ed explorer, si è registrato il DMFT, indice di placca e indice di tartaro sopragengivale.

Per la rilevazione della carie sono state analizzate entrambe le arcate dentarie al fine di verificare l’eventuale presenza di malattia cariosa o di trattamenti eseguiti in precedenza come otturazioni ed estrazioni.

Per l’indice di placca è stato utilizzato l’O’Leary index o PCR. La placca sulle quattro superfici dentali è stata evidenziata con un rivelatore di placca monotonale (Fig. 4).

Per la registrazione dell’indice di tartaro è stato utilizzato un indice dicotomico creato sulla base degli indici di placca (PCR) e di sanguinamento (GBI) che valuta la presenza o l’assenza di tartaro sopragengivale sulle quattro superfici dentali (Fig. 5).

Le risposte fornite dai pazienti nella prima parte della visita, gli indici e i valori rilevati dal test salivare nelle fasi successive sono stati riportati su una specifica cartella elaborata dagli autori.

RISULTATI

I dati raccolti sono stati elaborati facendo interagire tra di loro le variabili raccolte.

Nel campione esaminato si evidenzia una prevalenza di soggetti d’età compresa fra i 21 e 30 anni (20), seguiti dai pazienti di fascia d’età >30 (10) ed infine da quelli nella fascia d’età <20 (Fig. 6).

La presenza di maschi è pari al 30%, mentre quella delle femmine è pari al 70%.

Nessun paziente presenta patologie importanti ed assume farmaci.

Dei 37 soggetti esaminati 12 sono fumatori; 21 utilizzano quotidianamente il filo interdentale.

Il livello di idratazione basale è basso nel 54% dei casi e normale nel restante 46%.

La consistenza della saliva a riposo è aumentata (secreto denso o schiumoso) in 6 pazienti e normale (secreto fluido e trasparente) negli altri 31.

Nessun soggetto presenta un grado elevato di acidità della saliva non stimolata (pH compreso tra 5,0 e 5,8), in 11 hanno la saliva moderatamente acida (pH 6,0-6,6), in 26 presentano una saliva sana (pH 6,8-7,8).

La capacità tampone della saliva stimolata è molto bassa in 7 pazienti, bassa in 21 pazienti e normale/ elevata per i restanti 9.

Il flusso stimolato prodotto dall’8% degli esaminati è molto scarso (<3,5 ml), quello prodotto dal 24% degli esaminati è poco (tra 3,5-5,0 ml) e quello del restante 68% è normale (>5 ml).

Il DMFT medio del gruppo è pari a 8,65, mentre i denti che necessitano di un restauro sono il 14% (DMFT di necessità specifica di un gruppo).

La figura 7 evidenzia l’andamento medio dell’indice di carie nelle tre fasce d’età considerate.

Mettendo in relazione il DMFT con i valori della consistenza della saliva basale è risultato che tale indice aumenta con l’aumentare della viscosità (Tab. 7).

| Consistenza | DMFT |

|---|---|

| Media ± dev.st | |

| Aumentata | 10.1 ± 6.6 |

| Normale | 8.3 ± 5.4 |

L’analisi della correlazione con la quantità di saliva basale prodotta ha dato valori opposti rispetto alle attese: è risultata una maggiore presenza di carie in pazienti con livello di idratazione basale normale rispetto a quelli con livello basso. Inoltre, un più forte potere tampone della saliva non si è accompagnato ad una minore incidenza della carie.

Lo stesso indice, confrontato con i livelli riguardanti la quantità di saliva stimolata prodotta nell’unità di tempo ed al valore di pH della secrezione basale, ha dato relazioni di dubbia interpretazione.

E’ emerso, inoltre, che più il valore dell’acidità della saliva si alza e maggiori sono le percentuali di placca e di tartaro riscontrate.

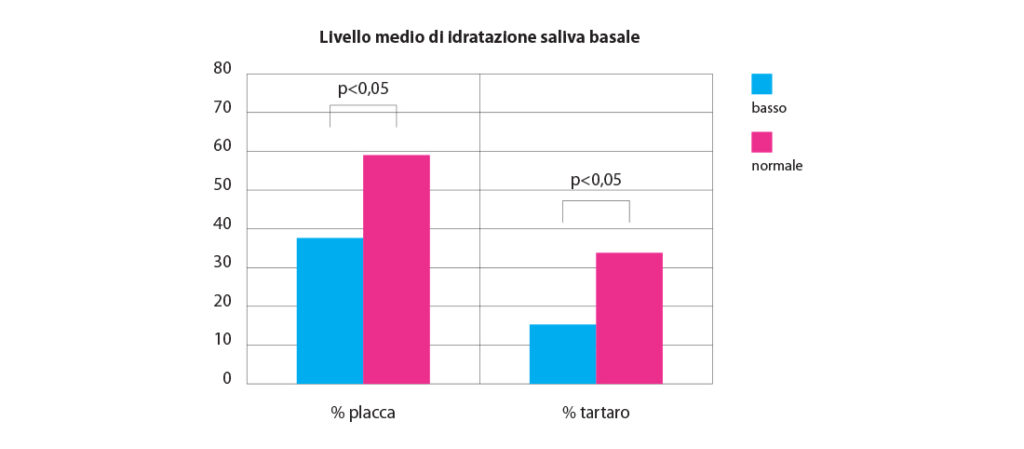

Non esiste in letteratura uno studio che confermi la validità di questa ipotesi. La correlazione evidenziata tra il livello di produzione di saliva basale e le percentuali di placca e tartaro registrate, rappresenta l’unico dato statisticamente significativo (Fig. 8).

Questo risultato conferma che, la precipitazione delle proteine salivari, come ad esempio la staterina, porta alla formazione di una pellicola che favorisce la formazione e l’attacco della placca; questa, a sua volta, rappresenta un fattore eziologico secondario per la formazione del tartaro.

CONCLUSIONI

L’analisi svolta non ha dato i risultati sperati. Non sono emersi dati che indirizzano verso l’utilizzo quotidiano di questo test nella pratica clinica e che ne confermano l’attendibilità in alternativa agli indici epidemiologici tradizionali.

Nel corso dello studio ci si è resi conto che sarebbe stato opportuno elaborare un protocollo più dettagliato sulle caratteristiche e le abitudini di vita dei soggetti presi in esame. Troppi fattori, infatti, possono influenzare più o meno significativamente la qualità e la quantità di saliva prodotta rendendo difficile una standardizzazione. Questo prevede, inoltre, la presenza di un paziente estremamente collaborante ed accuratamente selezionato. La numerosità dei casi è risultata essere esigua per ricavare valutazioni statisticamente significative.

Concludendo, si evidenzia l’utilità di ripetere la sperimentazione, aumentando il numero dei test salivari in modo da verificare i dati alla luce di una significatività statistica.

- Azerad J. Fisiopatologia dell’apparato stomatognatico. Milano: Masson; 1993.

- Alloatti G et al. Fisiologia dell’uomo. Milano: Edi-Ermes; 2010.

- Balboni G.C. et al. Anatomia umana. Milano: Edi-Ermes

- Castano P. et al., Anatomia umana. Milano: Edi-Ermes; 2014.

- Cortesi Ardizzone V, Abbinante A. Igienista orale: teoria e pratica professionale. Milano: Edra; 2013.

- Fonzi L. Anatomia funzionale e clinica dello splancnocranio. Milano: Edi-Ermes; 2000.

- Gandolfo S. Carrozzo M, Carbone M, Broccoletti R, Pentenero M. Xerostomia e ipofunzione delle ghiandole salivari. Tiziano Cornegliani Editore; 2002.

- Genovesi A, Sanavia C, Nardi G. Manuale pratico per l’igienista dentale. Firenze: SEE; 2004.

- Lanteri C, Lanteri V, Segù M. Collesano V. Igiene orale in ortodonzia, principi clinici e protocolli operativi. Bologna: Edizioni Martina; 2008.

- Larsen WJ. Embriologia umana. Napoli: Idelson Gnocchi; 2002.

- Lindhe J. Parodontologia e implantologia dentale. Milano: Edi-Ermes; 2009.

- Lloyd DuBrul E. Anatomia orale di Sicher. Milano: Edi-Ermes; 1988.

- Marini A, Cabassi E. La saliva: approccio complementare nella diagnostica clinica e nella ricerca biologica. Ann Fac Med Vet Parma 2002;22:295-311.

- Marmasse A. Odontoiatria conservativa. Rho: Scienza e tecnica dentistica edizioni internazionali; 1980.

- Spadari F. La Saliva: riflessioni funzionali e salute del cavo orale. Testo monografico. Ottobre 2003:1-44.

- Testut L, Latarjet A. Trattato di anatomia umana. Torino: UTET; 1973.

- Wilkins EM. La pratica clinica dell’igienista dentale. II Edizione italiana. Padova: Piccin; 2010.

- Castro RJ, Herrera R, Giacaman RA. Salivary protein characteristics from saliva of carious lesionfree and high caries adults. Acta Odontol Latinoam 2016 Sep;29(2):178-185.

- Lee HS, Lee ES, Kang SM, Lee JH, Choi HJ, Kim BI. Clinical assessment of a new caries activity test using dental plaque acidogenicity in children under three years of age. J Clin Pediatr Dent 2016;40(5):388-92.

- Banda NR, Singh G, Markam V. Evaluation of total antioxidant level of saliva in modulation of caries occurrence and progression in children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016 Jul-Sep;34(3):227-32.

- Silva PV, Troiano JA, Nakamune AC, Pessan JP, Antoniali C. Increased activity of the antioxidants systems modulate the oxidative stress in saliva of toddlers with early childhood caries. Arch Oral Biol 2016 Oct;70:62-66.

- Porto-Mascarenhas EC, Assad DX, Chardin H, Gozal D, De Luca Canto G, Acevedo AC, Guerra EN. Salivary biomarkers in the diagnosis of breast cancer: A review. Crit Rev Oncol Hematol 2017 Feb;110:62-73.